Il y a des histoires qu’on ne lit pas, on les encaisse.

Certaines ne se contentent pas d’être lues : elles se vivent comme une fièvre qui colle à la peau, une descente sans retour. Ce sont des récits imprégnés de sueur, de paranoïa et de violence, que le cinéma choisit parfois de transfigurer en expérience sensorielle brutale.

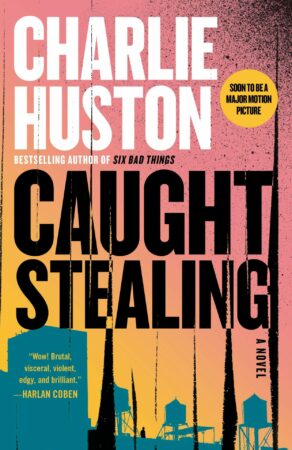

C’est exactement ce que Darren Aronofsky continue de faire aujourd’hui avec Caught Stealing, son adaptation du polar déglingué de Charlie Huston, où chaque coup de poing, et chaque balle perdue portent encore la poussière des pages qui les ont vus naître. Bien avant cela, il avait déjà donné le ton avec Requiem for a Dream : Hubert Selby Jr. y racontait l’effondrement en fragments, avec une langue brisée, sans ponctuation, comme si la syntaxe elle-même devait céder sous le poids de la dépendance. À l’écran, Aronofsky avait transformé cette matière brute en une symphonie visuelle de pulsations et de corps en chute libre.

Aronofsky a pris cette matière brute et l’a transformée en symphonie visuelle, d’iris dilatés et de corps en ruine. Le film, tout comme le roman, est une descente où il n’y a ni sortie ni salut.

![[Littérature] Littérature empoisonnée, cinéma contaminé : de Caught Stealing à Fight Club 13 Fight club](https://cdn.horreur.quebec/wp-content/uploads/2025/08/Fight-club-298x450.jpg)

On pourrait en dire autant de Fight Club. Chuck Palahniuk avait vomi son nihilisme en recyclant le langage publicitaire et thérapeutique, détournant slogans et dogmes de croissance personnelle en mantras d’autodestruction. Fincher a repris cette crasse verbale et l’a transposée dans une mise en scène d’un raffinement clinique, froide, presque chirurgicale, qui hypnotise autant qu’elle dérange. Là encore, il ne s’agit pas d’une adaptation docile, mais d’une métamorphose : le roman rugissait comme un animal blessé, le film s’insinue comme un virus élégant, mais les deux finissent par ronger tout ce qu’ils touchent.

Puis il y a Inherent Vice, la paranoïa infinie de Thomas Pynchon, roman-bouillie de complots, de haschisch et de rêves californiens. Paul Thomas Anderson ne s’est pas contenté de traduire Pynchon à l’écran : il a choisi d’embrasser la brume, de filmer l’incertitude, comme si chaque plan devait refléter l’état second du lecteur. Lire Pynchon, c’est se perdre dans un labyrinthe de parenthèses ; voir PTA l’adapter, c’est accepter de flotter sans jamais retrouver la sortie.

Ces exemples montrent que le cinéma, lorsqu’il s’attaque à cette littérature crade et sublime, ne cherche pas la fidélité. Il cherche la transe. C’est exactement ce que Cronenberg avait déjà tenté avec Naked Lunch de William Burroughs : un cauchemar entomologique où la drogue et l’écriture se mêlent jusqu’à brouiller toute réalité. Ou encore Mary Harron, qui a transposé le American Psycho de Bret Easton Ellis en slasher chic, rendant la folie yuppie à la fois grotesque et séduisante. Même James Ellroy, dans ses fresques sanglantes sur l’Amérique malade, trouve des échos au cinéma quand Curtis Hanson filme L.A. Confidential : la paranoïa politique devient polar noir de velours.

![[Littérature] Littérature empoisonnée, cinéma contaminé : de Caught Stealing à Fight Club 15 719uzmVejzL. UF10001000 QL80 1](https://cdn.horreur.quebec/wp-content/uploads/2025/08/719uzmVejzL._UF10001000_QL80_-1-290x450.jpg)

![[Littérature] Littérature empoisonnée, cinéma contaminé : de Caught Stealing à Fight Club 17 American psycho 1](https://cdn.horreur.quebec/wp-content/uploads/2025/08/American-psycho-1-297x450.jpg)

![[Littérature] Littérature empoisonnée, cinéma contaminé : de Caught Stealing à Fight Club 19 Naked Lunch](https://cdn.horreur.quebec/wp-content/uploads/2025/08/Naked-Lunch-299x450.jpg)

Et pourtant, ces cinéastes ne sont pas les seuls à se vautrer dans ce bain toxique. Hors des livres, d’autres prolongent la même logique, creusant leurs propres tunnels vers l’abîme. Gaspar Noé, avec Irréversible ou Enter the Void, fabrique ses descentes hallucinées comme des apnées forcées, où la caméra devient elle-même un corps en transe. Harmony Korine, lui, transforme les ruines du quotidien en poème malsain, des enfants errants de Gummo aux nymphes criminelles de Spring Breakers. Et Lars von Trier, qu’il soit dans Antichrist ou The House That Jack Built, continue d’explorer cette veine sadique et philosophique où l’horreur est à la fois un jeu et une punition.

![[Littérature] Littérature empoisonnée, cinéma contaminé : de Caught Stealing à Fight Club 21 the house that jack built trailer](https://cdn.horreur.quebec/wp-content/uploads/2018/11/the-house-that-jack-built-trailer-750x409.png)

Pour celles et ceux qui veulent prolonger le vertige, la bibliothèque est vaste. Crash de J.G. Ballard et l’adaptation glaciale de Cronenberg. Trainspotting d’Irvine Welsh, que Danny Boyle a transformé en trip électro sur la dépendance et l’amitié toxique. No Country for Old Men de Cormac McCarthy, que les frères Coen ont filmé comme une terre brûlée : une sécheresse sanglante, un dépouillement radical qui finit par toucher à l’horreur existentielle.On pourrait aussi citer Clive Barker et son Hellraiser, roman et film qui mêlent transcendance mystique et gore sadomasochiste, ou encore William Gibson, dont Neuromancer n’a jamais été adapté correctement mais continue de contaminer toute l’esthétique cyberpunk du cinéma contemporain.

Ce qui unit toutes ces œuvres, c’est qu’elles refusent d’endormir. Elles fissurent le vernis, contaminent le spectateur. Littérature et cinéma cessent d’être un divertissement pour devenir scalpel, seringue, miroir brisé où l’on se regarde saigner.

![[Littérature] Littérature empoisonnée, cinéma contaminé : de Caught Stealing à Fight Club 23 Fight club 1](https://cdn.horreur.quebec/wp-content/uploads/2025/08/Fight-club-1-750x422.jpg)

Lire Palahniuk, Selby ou Pynchon, puis les voir mutés à l’écran, c’est comprendre que le cinéma n’adapte pas : il transfigure. La page souillée se mue en vision toxique, l’intime se dilate en cauchemar collectif.

Chaque effondrement filmé sous la came, la paranoïa ou le consumérisme n’est que l’écho d’une hémorragie première : celle d’un livre qui avait déjà saigné bien avant d’atteindre vos yeux.

![[Littérature] Littérature empoisonnée, cinéma contaminé : de Caught Stealing à Fight Club 12 DF 18399 r 2000x1260 thumbnail](https://cdn.horreur.quebec/wp-content/uploads/2025/08/DF-18399_r_2000x1260_thumbnail-1155x770.jpg)

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.